海上保安庁が人工衛星レーザー測距観測を行う目的

船舶の航海に不可欠の海の地図、海図

船舶の航海に不可欠の海の地図、海図

|

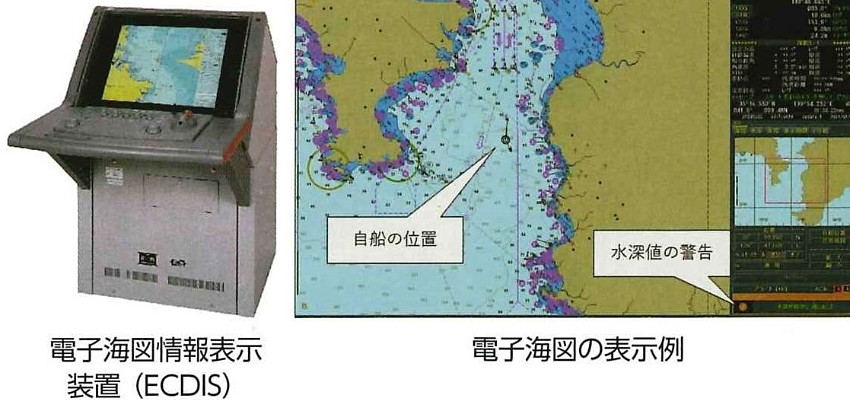

従来の紙海図に替わって、近年使われるようになった電子海図の表示装置(ECDIS)と表示画面の例。

従来の紙海図に替わって、近年使われるようになった電子海図の表示装置(ECDIS)と表示画面の例。 |

地球と測地系 実際の地球はでこぼこしており、球ではありません。そこで地球の形状に近い楕円体を地球と見立て、その中心を原点として任意の位置を座標で表すシステムを測地系といいます。 (画像出典:NASA's Goddard Space Flight Center) |

下里水路観測所は人工衛星レーザー測距(SLR:Satellite Laser Rangeing)観測を行う海上保安庁の観測所です。SLR観測とは特殊な反射鏡を搭載した人工衛星までの距離をレーザー光の往復時間を計測することで精密に測定する観測で、世界で40ほどの観測所がこの観測を行っています。

海上保安庁の観測所である下里水路観測所がSLR観測を行う最大の目的は、正確な「海図」を作成するために必要な経緯度の基準を得ることです。

・海図と世界測地系

海図とは、海の深さや海岸線、灯台や船の通り道である航路の情報などが記載された海の地図で、日本では海上保安庁が作成しています。

海図は船舶の安全な航行に不可欠な設備の一つで、ごく一部の小型船舶を除いた海上を航行するすべての船舶が備え付けなければならないことが国際条約(※1)によって定められている重要なものです。

この海図は世界中の船舶が使用するものなので、国際的に定められた共通の規則に従って作成する必要があります。その共通の規則の一つとして図上の位置を表すために用いる経緯度は国際的に定義された「世界測地系」(※2)によることが定められています。 SLR観測は、世界測地系の構築と維持に不可欠な観測で、観測所で行ったSLR観測データを解析することで、世界測地系による観測所の正確な位置を決定することが出来ます。そうして得られた下里水路観測所の正確な位置が、日本が作成するすべての海図の経緯度の基準(※3)となります。 こうして正確に決定された世界測地系と経緯度基準を用いて、測量船や測量機器等による測量(水路測量)をすることで、日本海域周辺の水深や岩礁、海岸線等の位置を正確に決定することが出来ます。この正確な測地系と測量結果を用いて「海図」を作製することで、船舶の航海の安全を図ることが出来ます。

この海図は世界中の船舶が使用するものなので、国際的に定められた共通の規則に従って作成する必要があります。その共通の規則の一つとして図上の位置を表すために用いる経緯度は国際的に定義された「世界測地系」(※2)によることが定められています。 SLR観測は、世界測地系の構築と維持に不可欠な観測で、観測所で行ったSLR観測データを解析することで、世界測地系による観測所の正確な位置を決定することが出来ます。そうして得られた下里水路観測所の正確な位置が、日本が作成するすべての海図の経緯度の基準(※3)となります。 こうして正確に決定された世界測地系と経緯度基準を用いて、測量船や測量機器等による測量(水路測量)をすることで、日本海域周辺の水深や岩礁、海岸線等の位置を正確に決定することが出来ます。この正確な測地系と測量結果を用いて「海図」を作製することで、船舶の航海の安全を図ることが出来ます。

- ※1 海上における人命の安全のための国際条約(SOLAS条約)によって、海図は船舶が備えるべき設備の一つと定められています。

- ※2 2002(平成14)年4月以降、日本で作られる全ての海図の経緯度は世界測地系によるものとなり、それ以前に使用されていた日本測地系による海図は使用できなくなりました。

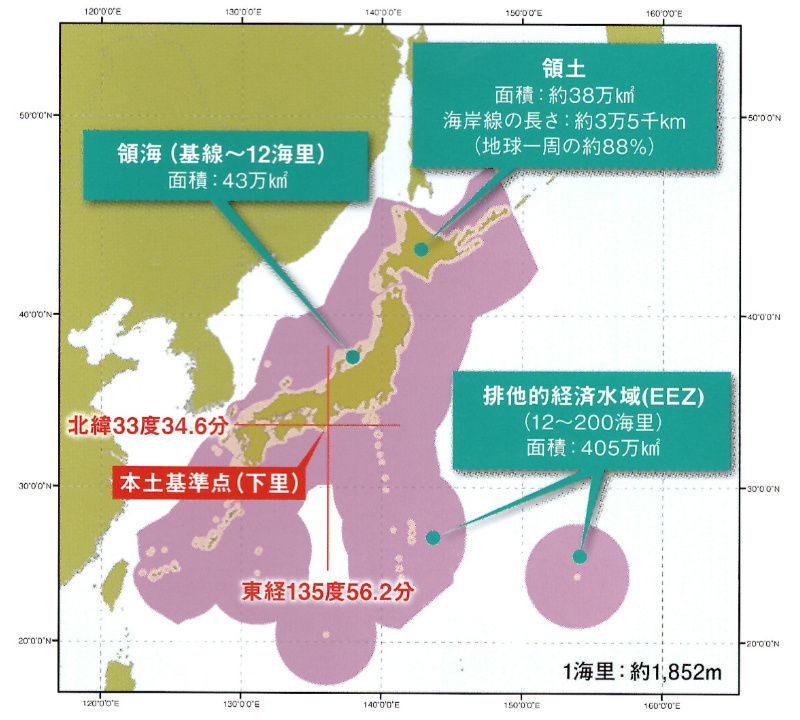

- ※3 海図作成のために日本列島及び周辺に築かれた海洋測地網の本土における基準点「本土基準点」は下里水路観測所の構内に設置されています(このページのGNSS観測の紹介画像に写った標石が本土基準点です)。

「世界測地系」の決定と維持管理について

|

SLR観測 レーザー光を用いて人工衛星までの距離を測定することで、人工衛星の軌道と、観測点の位置を測定する測地観測。 |

|

GNSS観測 GPS、準天頂衛星、GLONASS、Galileo等の測位衛星を用いた測地観測。 ※写真は下里観測所の本土基準点上に設置されたGNSSアンテナ |

(出典:国土地理院HP) (出典:国土地理院HP) |

VLBI観測 天体からの電波を利用して、複数地点間のアンテナの位置関係を測定する測地観測。 |

下里水路観測所をはじめとする世界各国のSLR観測のデータにより、地球重心(中心)の精確な位置が求まります。

また、GNSS観測やVLBI観測データなどを組み併せることで地球の姿勢(自転軸の方向)、大きさや形なども精度良くわかります。これにより、地球上の位置を表すための緯度経度の網(測地系)を正確に決定することができます。

かつて、測地系は国ごとに違ったものを用いていましたが、現在は国際的に定義された世界測地系が用いられています。

地球上で正確な位置を知るための測地系の重要性は今後更に高まってゆくものと思われますから、新たなデータを追加して改良してゆく必要があります。また、動くことなどないように見える大地も実際にはプレート運動や地殻変動でダイナミックに変動しますから、そうした状況も把握して、高精度の測地系を維持管理してゆくには、今後もSLR等の観測を継続してゆく必要があります。

下里水路観測所ではSLR観測だけでなく、GNSS観測も並行して行っています(右GNSS観測画像参照)。

日本の権益確保や防災等への成果の活用

離島や岩礁、海岸の位置を測り、海図に記載することは船舶の航行の安全を確保するうえで重要であるばかりではなく、国の領海や排他的経済水域などの管轄海域画定にとっても重要です。こうした管轄海域の確定の基準ととなるものが海図であると国際条約で定められているからです。正確な海図を作ることは日本の権益を守ることでもあるのです。

下里水路観測所のSLR観測の成果は正確な海図作りの基礎となるものですから、下里水路観測所の観測結果は海図というものを通じて、日本の権益確保のためにも役立てられています。

また、下里水路観測所で行うSLR観測及びGNSS観測の結果は海上保安庁海洋情報部で解析され、この解析結果によって日本列島の位置の微少な変動を知ることが出来ます。こうして得られた大地の微少な動きのデータは地震予知連絡会などに提供されており、地震に対する防災対策の基礎資料としても役立てられています。

過去の成果(日本測地系と世界測地系のズレの確認)

かつて日本の海図は日本測地系という日本独自の基準により作成されていたため、世界測地系の海図とズレが発生していました。同じ場所にいても地図上の経緯度で見ると違う場所にいることになってしまうのです。

下里水路観測所のSLR観測が1982年に始まり、そのデータの解析が行われるようになったことで、日本測地系と世界測地系とのズレはおよそ465mにも及ぶことが判明しました(日本各地の実際のズレの量は一様ではなく、地点により多少の違いがあります)。

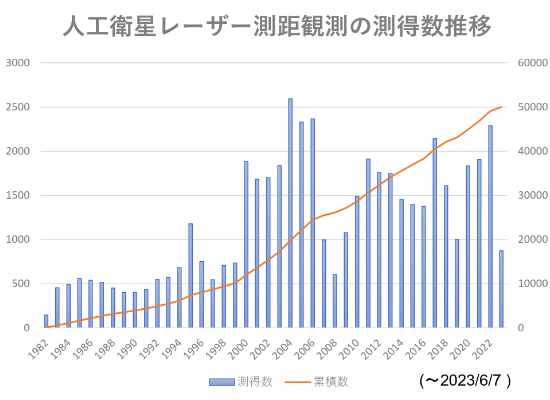

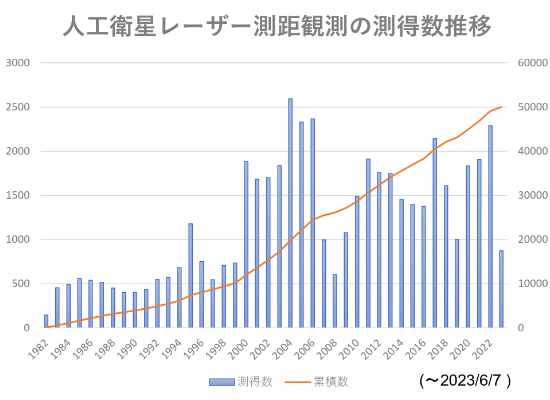

下里水路観測所でのSLR観測の測得パス数が5万回を突破

人工衛星が観測所上空を1度通過することを「パス」と呼びます。人工衛星レーザー測距観測では飛来する人工衛星を追尾して観測を行い、観測に成功したパスの数を測得パス数としてカウントします。この測得パス数の観測開始からの累計数が2023年6月7日に5万パスを超えました。

1度のレーザー測距観測に要する時間は5分~1時間程度と、衛星毎に異なります。観測用望遠鏡の向きと発射されるレーザー光の発射タイミング当はNASAなどから予め提供され衛星軌道情報から計算した予測位置に自動制御されていますが、実際の位置と予測位置との間にはわずかな「ずれ」があるため、そのままでは人工衛星からの反射光を受信出来ないことが多々あります。

観測者は観測時間の間、微弱な受信信号をたよりに望遠鏡の向きなどを微調整して、人工衛星からの反射光を探し出す必要があります。こうした観測を41年間、多い時には日に30回近くも観測しつづけて、5万パスという測得数となりました。

測得パス数の推移(1982.03.09 ~ 2023.06.07)

1度のレーザー測距観測に要する時間は5分~1時間程度と、衛星毎に異なります。観測用望遠鏡の向きと発射されるレーザー光の発射タイミング当はNASAなどから予め提供され衛星軌道情報から計算した予測位置に自動制御されていますが、実際の位置と予測位置との間にはわずかな「ずれ」があるため、そのままでは人工衛星からの反射光を受信出来ないことが多々あります。

観測者は観測時間の間、微弱な受信信号をたよりに望遠鏡の向きなどを微調整して、人工衛星からの反射光を探し出す必要があります。こうした観測を41年間、多い時には日に30回近くも観測しつづけて、5万パスという測得数となりました。

測得パス数の推移(1982.03.09 ~ 2023.06.07)

1度のレーザー測距観測に要する時間は5分~1時間程度と、衛星毎に異なります。観測用望遠鏡の向きと発射されるレーザー光の発射タイミング当はNASAなどから予め提供され衛星軌道情報から計算した予測位置に自動制御されていますが、実際の位置と予測位置との間にはわずかな「ずれ」があるため、そのままでは人工衛星からの反射光を受信出来ないことが多々あります。

観測者は観測時間の間、微弱な受信信号をたよりに望遠鏡の向きなどを微調整して、人工衛星からの反射光を探し出す必要があります。こうした観測を41年間、多い時には日に30回近くも観測しつづけて、5万パスという測得数となりました。

測得パス数の推移(1982.03.09 ~ 2023.06.07)

1度のレーザー測距観測に要する時間は5分~1時間程度と、衛星毎に異なります。観測用望遠鏡の向きと発射されるレーザー光の発射タイミング当はNASAなどから予め提供され衛星軌道情報から計算した予測位置に自動制御されていますが、実際の位置と予測位置との間にはわずかな「ずれ」があるため、そのままでは人工衛星からの反射光を受信出来ないことが多々あります。

観測者は観測時間の間、微弱な受信信号をたよりに望遠鏡の向きなどを微調整して、人工衛星からの反射光を探し出す必要があります。こうした観測を41年間、多い時には日に30回近くも観測しつづけて、5万パスという測得数となりました。

測得パス数の推移(1982.03.09 ~ 2023.06.07)

- 1982.03.09 初めての試験観測に成功(1パス目)

- 1982.04.01 人工衛星レーザー測距業務開始

- 1999.12.08 1万パス達成

- 2005.01.22 2万パス達成

- 2011.09.09 3万パス達成

- 2017.10.31 4万パス達成

- 2023.06.07 5万パス達成