領海の基線

領海の基線について

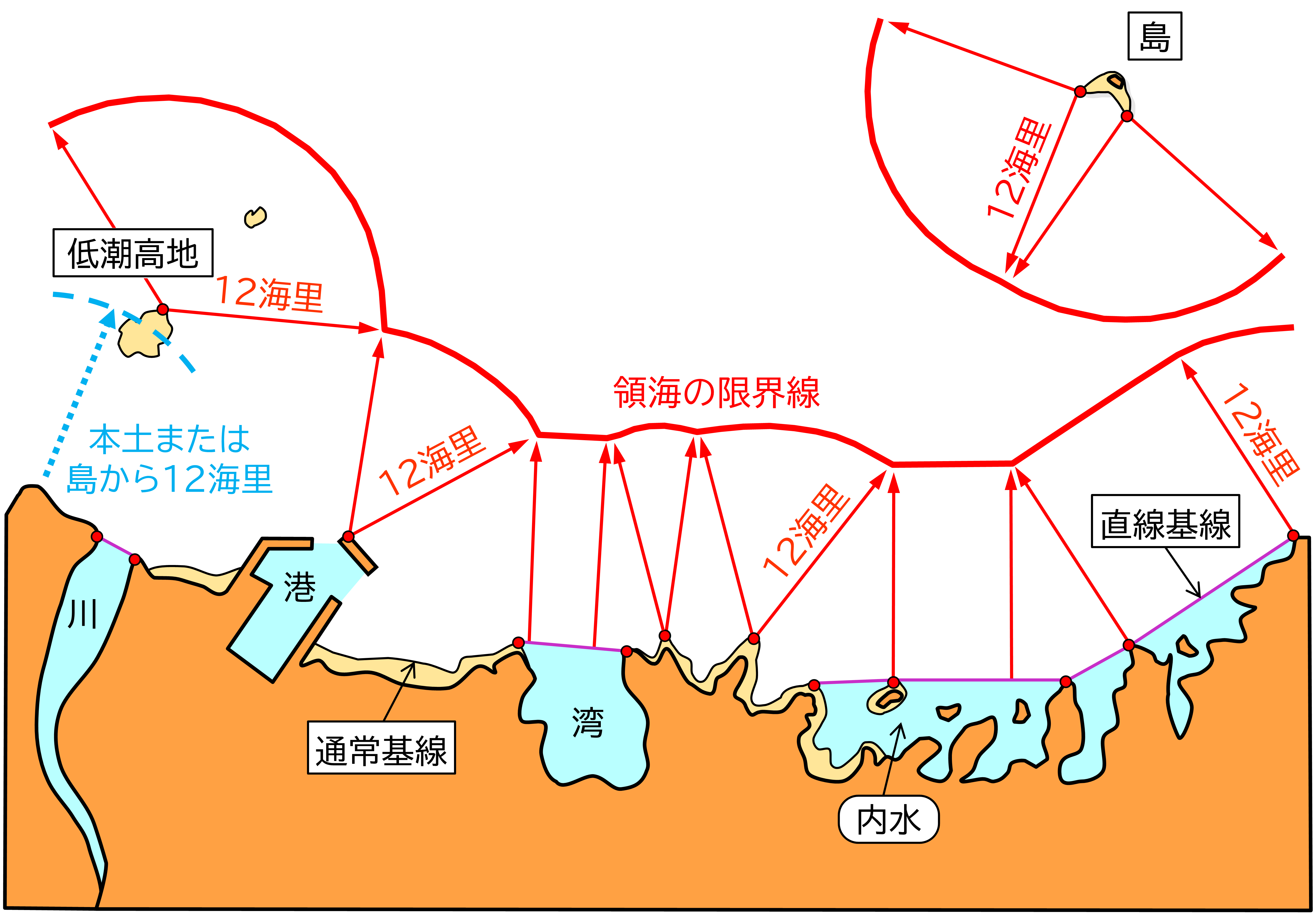

昭和52年に制定された「領海法」により、我が国の領海は、基線からその外側12海里(約22km)の線までの海域とされました。 また、領海の基線は海岸の低潮線、直線基線及び湾口若しくは湾内又は河口に引かれる直線と規定されました。

平成8年6月、我が国は「国連海洋法条約」(リンク先:国連海事・海洋法部、英語)を批准、これに合わせ、 「領海及び接続水域に関する法律」(リンク先:e-Gov法令検索) をはじめとする国内の関係法律が整備されました。

我が国は、この 「領海及び接続水域に関する法律」(リンク先:e-Gov法令検索) により接続水域を設定するとともに、領海の基線に関しても新たに 直線基線を採用しました。

また、「排他的経済水域及び大陸棚に関する法律」(リンク先:e-Gov法令検索)により、 排他的経済水域及び大陸棚の範囲は我が国の基線(領海の基線)から200海里(約370km)の線までの水域と定められています。ただし、大陸棚については、地理的条件等によっては国連海洋法条約の規定に従い延長することができるとされています。

我が国では、大陸棚限界委員会からの勧告により大陸棚の延長が認められた海域のうち、平成26年10月に四国海盆海域及び沖大東海嶺南方海域、令和6年7月に小笠原海台海域の大部分についての範囲が「排他的経済水域及び大陸棚に関する法律第二条第二号の海域を定める政令」により定められました。

このように領海の基線は、領海のみならず接続水域、排他的経済水域及び大陸棚についてもその幅を測定するための基となる線として使われます。

領海の基線と限界線の関係