領海等に関する用語

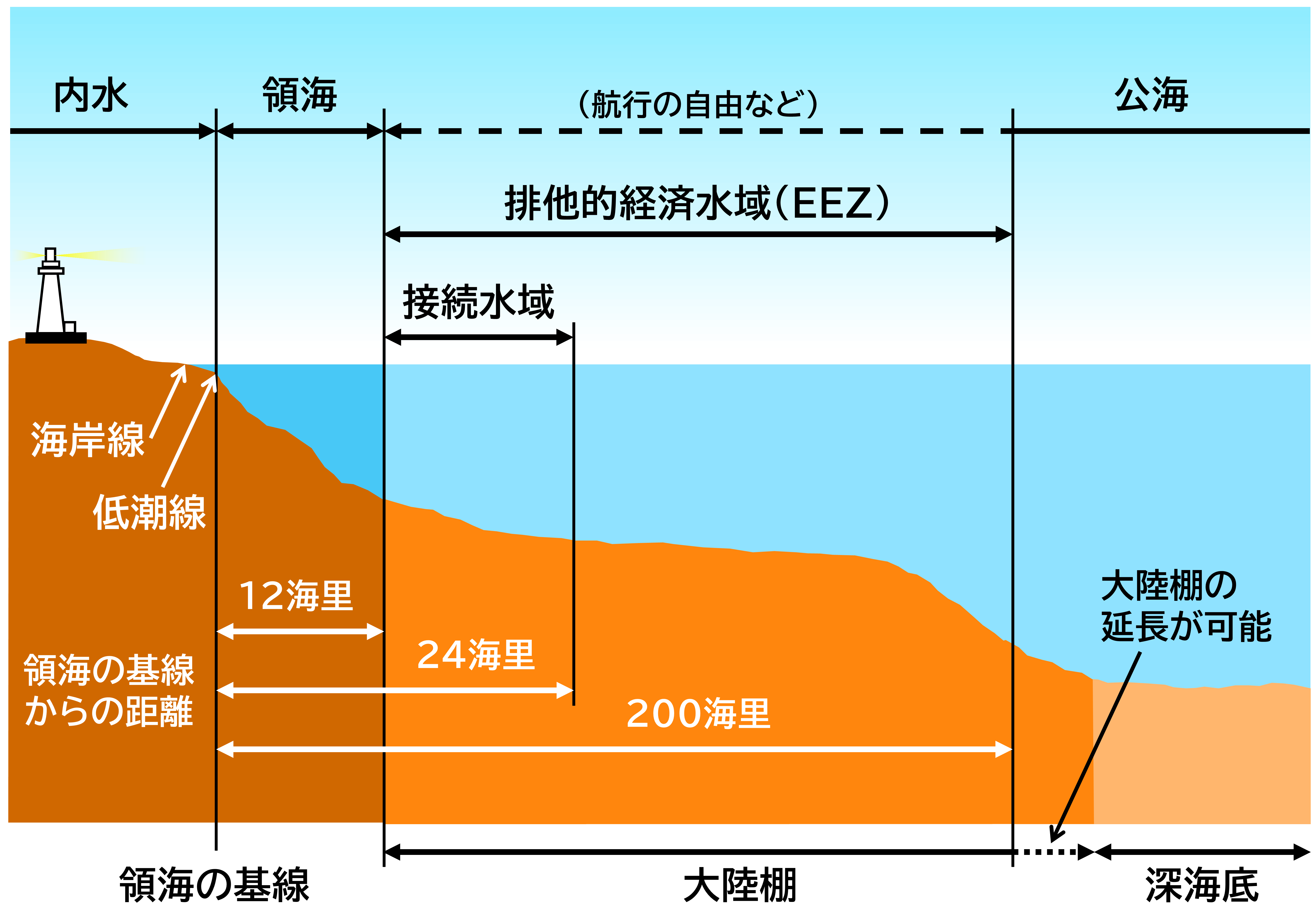

領海、排他的経済水域等模式図

主な海の区分と沿岸国の権利

「国連海洋法条約」(リンク先:国連海事・海洋法部、英語)に基づく海域や基線等は次のとおりです。

領海

領海の基線からその外側12海里(約22km)の線までの海域で、沿岸国の主権が及びますが、領海に対する主権は国連海洋法条約および国際法の他の規則に従って行使されます。 すべての国の船舶は、領海において無害通航権*を有します。 また、沿岸国の主権は、領海の上空、海底及び海底下にまで及びます。

接続水域

領海の基線からその外側24海里(約44km)の線までの海域(領海を除く。)で、沿岸国が、自国の領土又は領海内における通関、財政、出入国管理(密輸入や密入国等)又は衛生(伝染病等)に関する法令の違反の防止及び処罰を行うことが認められた水域です。

排他的経済水域

原則として領海の基線からその外側200海里(約370km)の線までの海域(領海を除く。)です。

なお、排他的経済水域においては、沿岸国に以下の権利、管轄権等が認められています。

1.海底の上部水域並びに海底及びその下の天然資源の探査、開発、保存及び管理等のための主権的権利

2.人工島、施設及び構築物の設置及び利用に関する管轄権

3.海洋の科学的調査に関する管轄権

4.海洋環境の保護及び保全に関する管轄権

公海

国連海洋法条約上、公海に関する規定は、いずれの国の排他的経済水域、領海若しくは内水又はいずれの群島国の群島水域にも含まれない海洋のすべての部分に適用されます。

公海はすべての国に開放され、すべての国が公海の自由(航行の自由,上空飛行の自由、一定の条件の下での漁獲の自由、海洋の科学的調査の自由等)を享受します。

深海底

国の管轄権の及ぶ区域の境界の外の海底及びその下です。

深海底及びその資源は「人類の共同の財産」と位置付けられ、いずれの国も深海底又はその資源について主権又は主権的権利を主張又は行使できません。

大陸棚

原則として領海の基線からその外側200海里(約370km)の線までの海域(領海を除く。)の海底及びその下ですが、地質的及び地形的条件等によっては国連海洋法条約の規定に従い延長することができます。 沿岸国には、大陸棚を探査し及びその天然資源を開発するための主権的権利を行使することが認められています。

領海の基線

領海の幅を測定するための基となる線です。通常は、海岸の低潮線(干満により、海面が最も低くなったときに陸地と水面の境界となる線)ですが、 海岸が著しく曲折しているか、海岸に沿って至近距離に一連の島がある場所には、一定の条件を満たす場合、適当な地点を結んだ直線を基線(直線基線)とすることができます。

詳細については「領海の基線」を参照。

内水

領海の基線の陸地側の水域で、沿岸国の主権が及びます。

内水においては外国船舶に無害通航権は認められません。 ただし、直線基線の適用以前には内水ではなかったが直線基線の適用により内水として取り込まれることとなった水域では、すべての国の船舶は無害通航権を有します。

内水の例:湖沼、河川、瀬戸内海など

低潮高地

低潮高地とは、自然に形成された陸地であって、低潮時には水に囲まれ水面上にあるが、高潮時には水中に没するものをいいます。 低潮高地の全部又は一部が本土又は島から領海の幅を超えない距離にあるときは、その低潮線は、領海の幅を測定するための基線として用いることができます。 低潮高地は、その全部が本土又は島から領海の幅を超える距離にあるときは、それ自体の領海を有しません。