海底地殻変動観測の目的

海上保安庁で行っている海底地殻変動観測では、日本海溝や南海トラフ沿いの陸側の海底(陸側のプレート上)の動きを調べています。

これによって、(1)プレート間の固着具合や歪の蓄積具合を推定し、想定される海溝型地震の予測等に役立てる、 (2)地震に伴う地殻変動を観測し、地震メカニズムの解明に必要なデータを提供する、ことを主な目的としています。

地殻変動観測

地殻変動観測は、地面の下で起こっている現象を知るために行われています。

地球の中の比較的浅い場所で起こる現象は、地表に何らかの影響を与えます。例えば、地中をマグマが移動して地面が膨張したり、地震が起こって地表が動いたりします。

こういった地面の動きを観測によって捉えます。

海底での観測

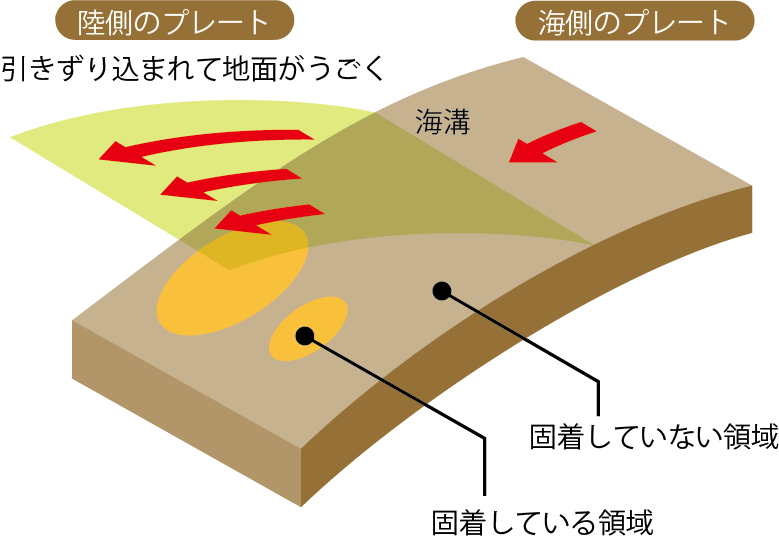

海溝型の地震は、ある程度決まった場所で繰り返し発生します。これは、海のプレートが陸のプレートの下に沈み込む時に、プレート間の固着具合にムラがあるからです(図1)。 しっかりと固着している領域では、陸のプレートが引きずり込まれて歪が蓄積し、それが一気に解放されて巨大地震となります。 一方、固着の弱い領域ではスムーズに沈み込み、歪の蓄積はほとんどありません。 この分布を正確に知ることができたならば、どこで、どの程度の地震が起こるのかの見当をつけることができます。

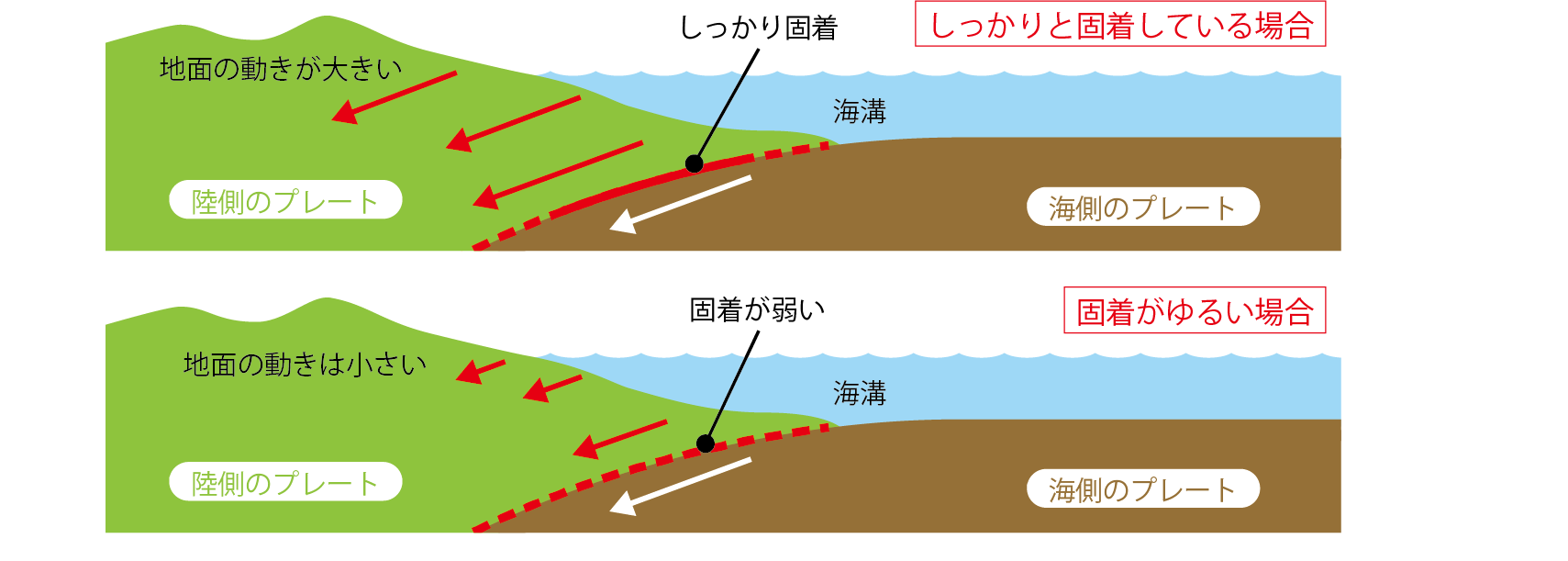

この固着具合の分布を推定する強力な道具の一つに、地殻変動観測があります。地下で起こっている動きは地表に影響を与えます。 単純には、地面の動きは、陸側のプレートの引きずり込みが大きければ大きく、小さければ小さくなります(図2)。 こうした地表の動きを面的に調べることによって、地下の動きを把握することができます。 実際、陸上では国土地理院が中心となって、稠密に設置されたGNSS観測網による地殻変動観測がなされており、成果を上げています。

しかしながら、海溝型地震の震源域のほとんどは海域にあります。 そのため、陸だけでなく海底の動きを捉えることが、固着具合の分布のさらに正確な推定のために必須となります。

プレート間の固着

陸側のプレートの下に海洋プレートが沈み込むときに、二つのプレートがしっかりと固着していると、 プレート境界で歪が蓄積されて大きな地震につながります。逆に、固着が弱いところでは大きな揺れを伴う地震は起こりません。

観測結果の還元

海底地殻変動観測で得られた結果は、地震調査委員会や地震予知連絡会などに提出され、地震に関する調査および研究を行っている関係機関の結果と合わせて、 地震・防災の総合的な評価を行うための重要なデータとなっています。