概要

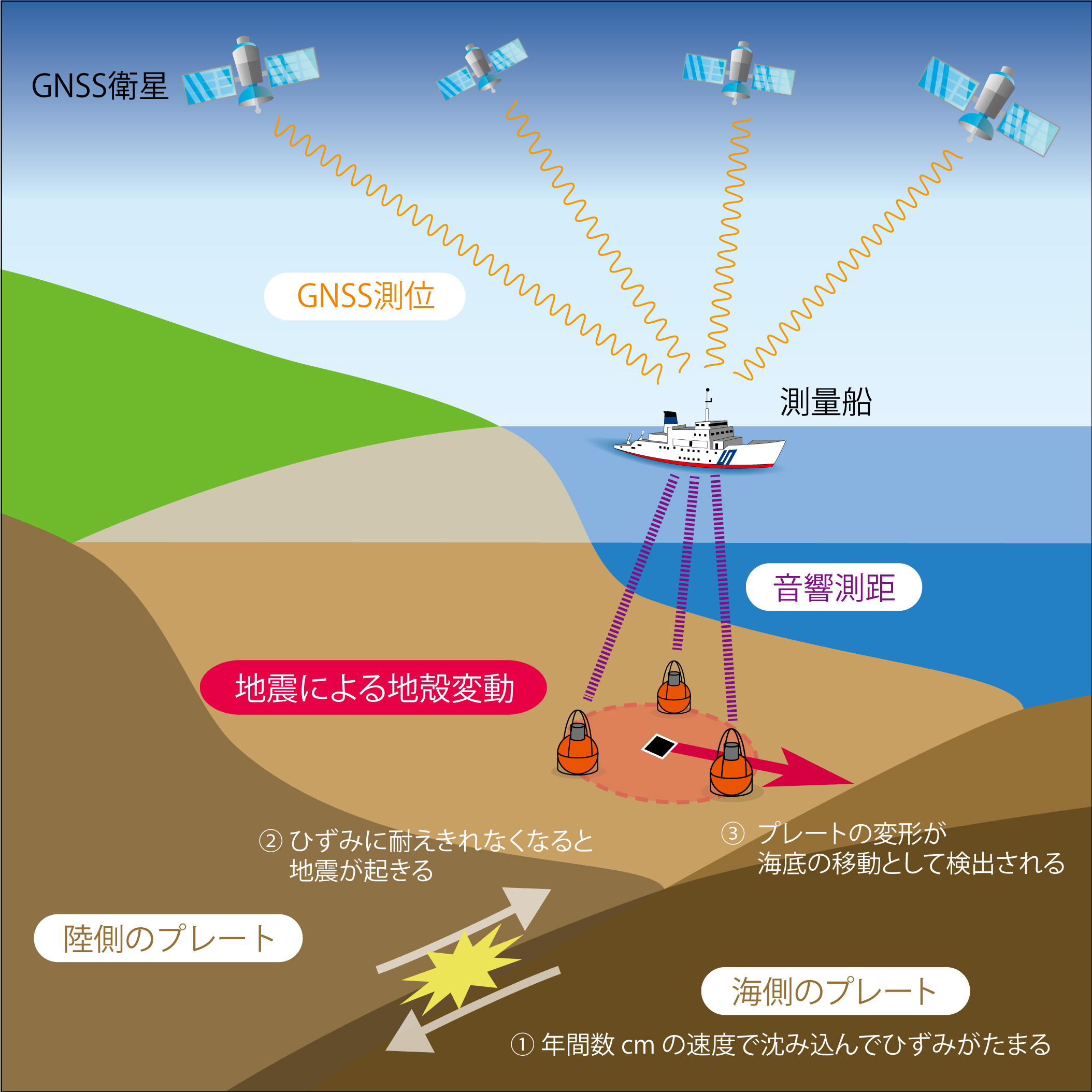

GNSS-A(海底GNSS,注5)と呼ばれる海底地殻変動観測技術によって,2011年東北地方太平洋沖地震後の余効変動を10年にわたり観測した結果,

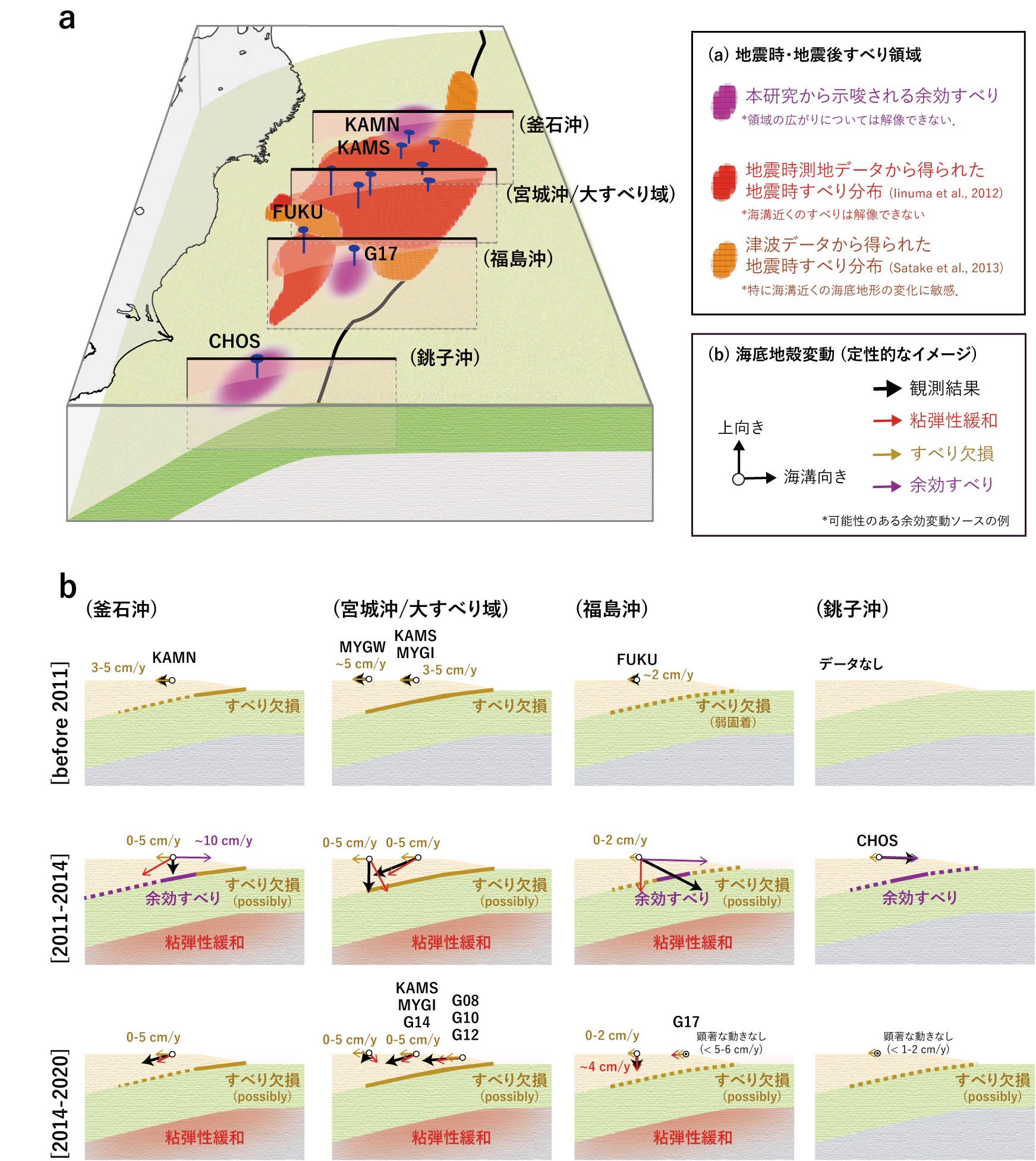

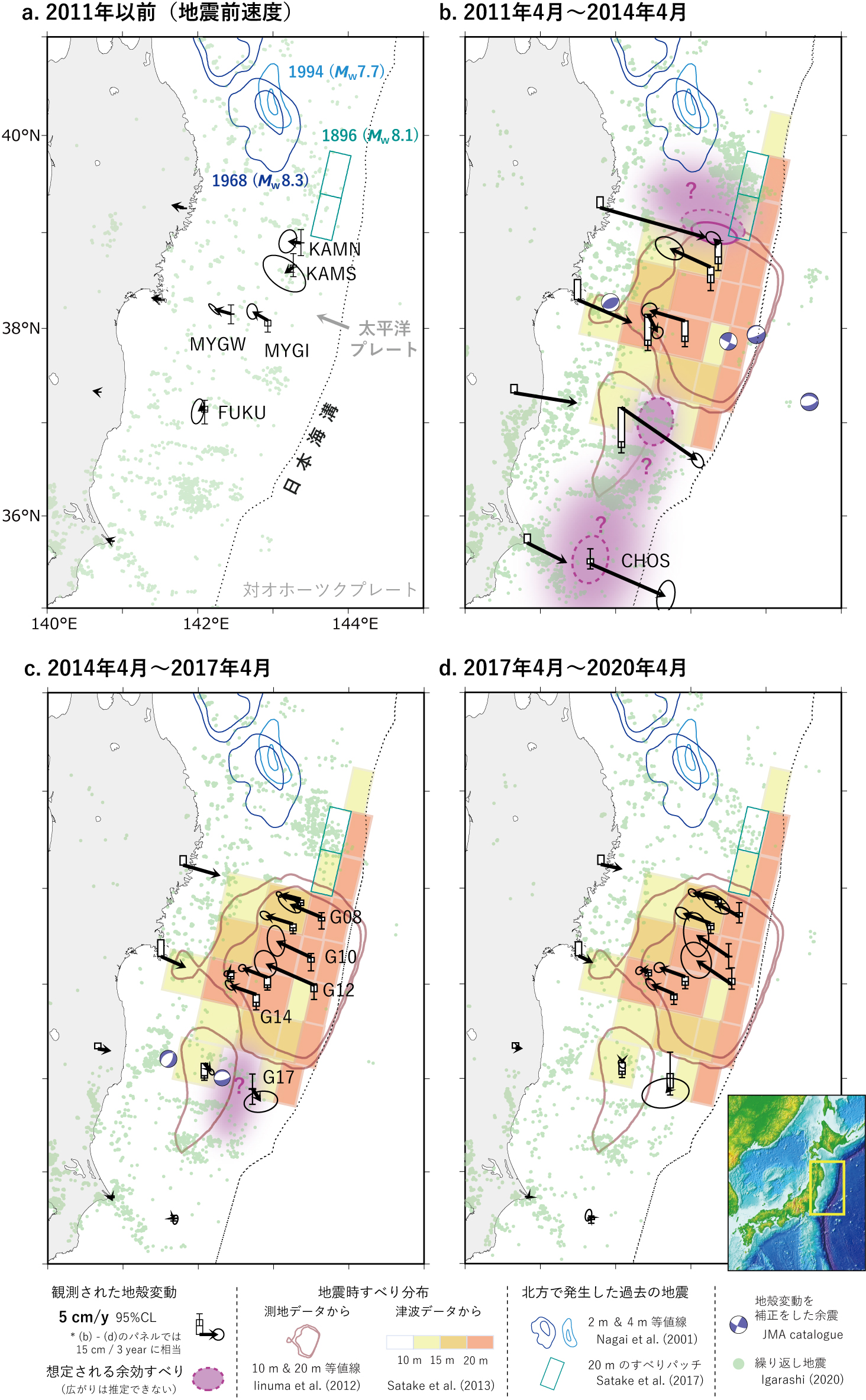

福島県沖の海溝近傍で地震時すべりが生じたこと,及び地震時の破壊領域の南北縁に余効すべり域が存在することが示されました.

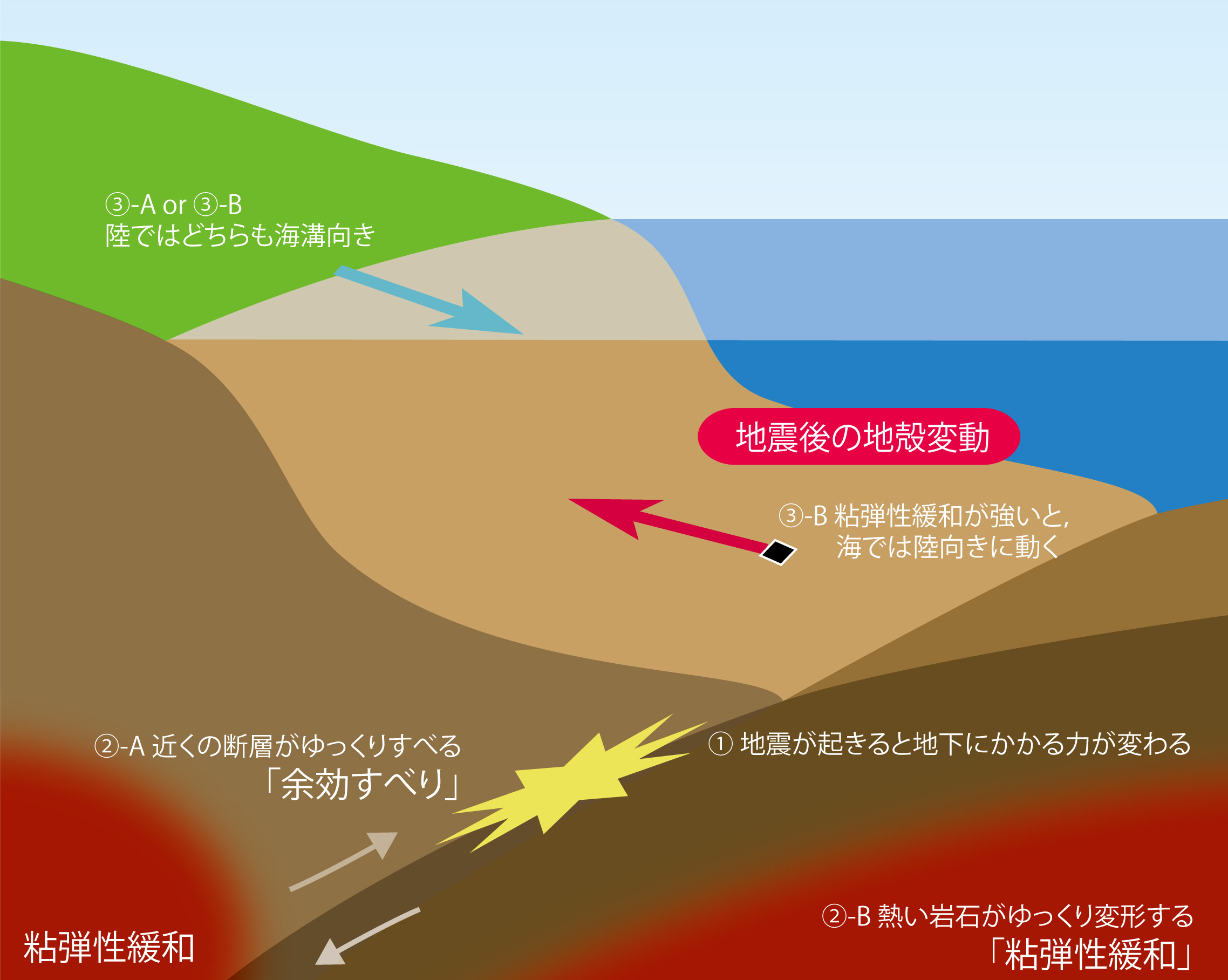

2014年に当庁が提出した成果(注6)では,地震時に特に大きく断層がすべった宮城県沖の領域(大すべり域)の海底観測点で,

沿岸域とは正反対の,西向き・沈降の地殻変動を捉えたことを報告しました.

この西向き・沈降の海底地殻変動は,大すべり域の余効変動のソースとして粘弾性緩和が支配的であることの決定的な証拠となりました.

今回の研究では,その後の推移も含めて,より長期間のGNSS-Aデータを解析し,大すべり域の南北(岩手県沖・福島県沖)の領域で生じた余効変動の様子を明らかにしました.

大すべり域に接する南北の領域では顕著な余効すべりが生じていましたが,それらは地震後2-3年程度で大きく減衰し,その後は,引き続き粘弾性緩和の影響を受けています.

また,福島県沖の観測点では,余効すべりが減衰した後も海底が大きく沈降し続けていることがわかり,

こうした結果から,地震時に福島県沖の海溝近くで大きなすべりが生じていたことが示唆されました.

今回はじめて測地学的観測によって得られた地震時すべりの特徴は津波のデータとも整合的であり,地震後プロセスの推移を研究するうえでとても重要なデータとなります.

今後も継続的に海底地殻変動を監視することで,日本海溝(注7)沿いの地震サイクルに伴う現象の解明に貢献することが期待されます.

掲載論文

| 雑誌名: | Earth, Planets and Space |

| 論文名: | Co- and postseismic slip behaviors extracted from decadal seafloor geodesy after the 2011 Tohoku-oki earthquake |

| 著者名: | Shun-ichi Watanabe, Tadashi Ishikawa, Yuto Nakamura, and Yusuke Yokota |

| リンク: | doi:10.1186/s40623-021-01487-0 |

| 掲載日: | 2021年8月12日 |